13 Winter in Folge mit unvollständiger Brauerei, ein historischer Rekord

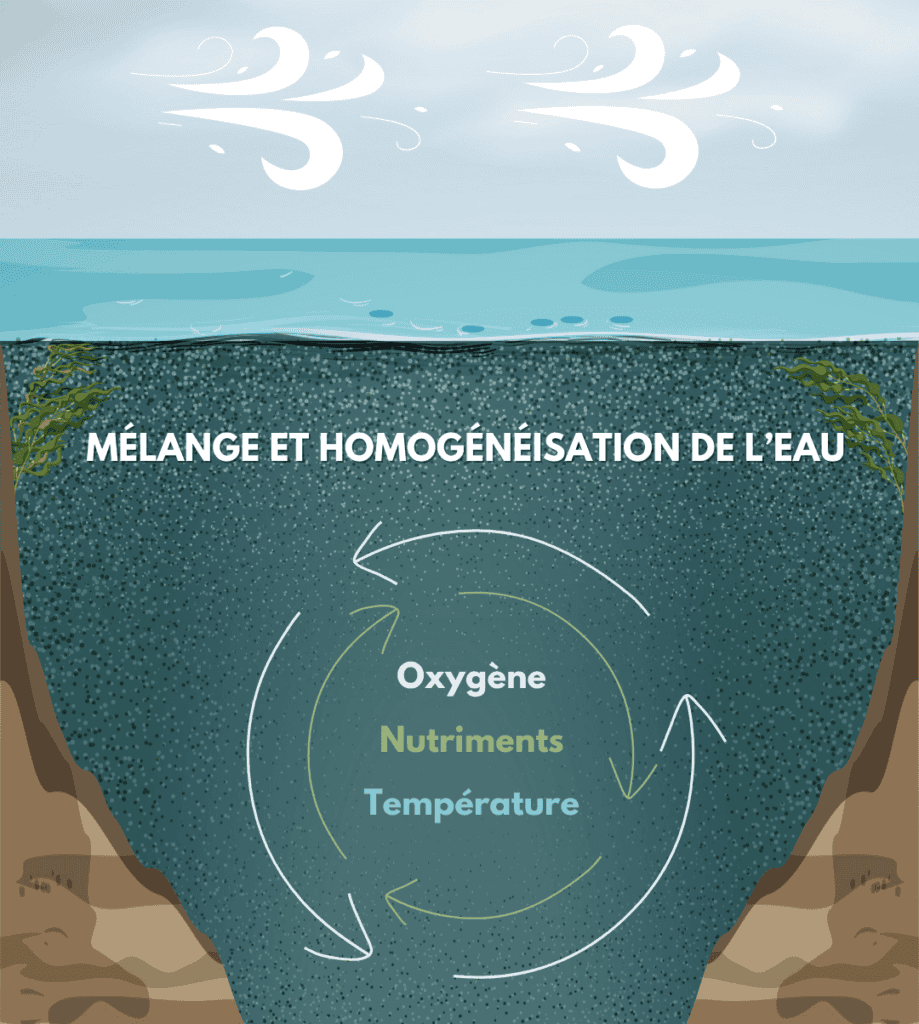

Eine Umwälzung sorgt für eine optimale Reoxygenierung des Tiefenwassers. Seit 2012 ist dieses Phänomen jedoch nur teilweise vorhanden. In diesem Winter vermischten sich die Wassermassen nur bis zu einer Tiefe von 110 Metern, was etwas mehr als ein Drittel des 309 Meter tiefen Sees ausmacht. Dieser historische Rekord von dreizehn aufeinanderfolgenden Wintern ohne vollständige Durchmischung stört das Funktionieren des Ökosystems nachhaltig. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, besteht die Gefahr, dass sich der Genfersee zu einem Zustand entwickelt, in dem der vertikale Austausch reduziert ist und der Kontrast zwischen den sauerstoffarmen, nährstoffreichen Tiefenschichten und dem sauerstoffreichen Oberflächenwasser mit geringerem Nährstoffgehalt verstärkt wird.

Warum bewegt sich der Genfersee nicht mehr vollständig?

Die vertikale Wintermischung beruht auf zwei Schlüsselfaktoren:

- Abkühlung des Oberflächenwassers: Wenn die Lufttemperatur sinkt, kühlt sich das Oberflächenwasser ab, wird dichter und kann in tiefere Gewässer absinken.

- Windeinwirkung: Ausreichend starke Winde sollten vertikale Strömungen erzeugen, um die Wassersäule zu homogenisieren.

Doch die globale Erwärmung stört diese Dynamiken:

- Immer mildere Winter verhindern eine ausreichende Abkühlung des Oberflächenwassers. In diesem Winter betrug die niedrigste in der Oberflächenschicht gemessene Temperatur 7,8°C, was einem Anstieg von 1,5°C gegenüber dem Durchschnitt von 1991-2020 entspricht.

- Verstärkte thermische Schichtung: Der Temperaturunterschied zwischen dem immer wärmeren und leichteren Oberflächenwasser und dem kalten und schwereren Tiefenwasser wird immer größer und erschwert die Durchmischung. Ein Schlüsselindikator, die Schmidt-Stabilität, die den Widerstand des Sees gegen Vermischung misst, zeigt seit 2012 einen deutlichen Anstieg.

Erneuerung der Tiefsee komplexer als erwartet

2024 ergab eine Studie der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) auf der Grundlage von CIPEL-Daten, dass die vollständige Durchmischung im Jahr 2012 nicht nur durch die vertikale Durchmischung, sondern auch durch seitliche Strömungen aus dem Kleinen See (maximale Tiefe: 70 m) und den Küstengebieten des Großen Sees zustande kam. Diese Strömungen, die durch eine schnellere Abkühlung des seichten Wassers erzeugt wurden, trugen zur Sauerstoffanreicherung der tieferen Schichten bei. Mit der globalen Erwärmung wird eine vollständige vertikale Durchmischung seltener werden, aber diese Seitenströmungen werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Ökologische Folgen: Die Funktionsweise des Ökosystems befindet sich im Übergang.

- Sauerstoffmangel in der Tiefsee

Im Jahr 2025 liegt die Konzentration des gelösten Sauerstoffs in 300-309 m Tiefe bei 2,4 mg/L und damit weit unter dem kritischen Wert von 4 mg/L, der für das Überleben empfindlicher Arten notwendig ist. Dieser Wert bedeutet einen Rückgang um 70% im Vergleich zu 2012 (8,4 mg/L).

Diese hypoxischen Bedingungen im Tiefseewasser wirken sich auf das Überleben der Tiefseefauna aus, insbesondere auf oligochthetäre Würmer und Mollusken.

Außerdem hat das Fehlen einer vollständigen Durchmischung in den letzten 13 Jahren zu einer Stagnation des Tiefenwassers geführt, was einen Anstieg seiner Temperatur um 1,2 °C verursacht und die physikalisch-chemischen Prozesse im See verändert. - Störung der Nahrungskette

Das Funktionieren des Ökosystems beruht auf einer jahreszeitlichen Synchronisation zwischen Phytoplankton, Zooplankton und Fischen, die durch Nährstoffe, Temperatur und Sonneneinstrahlung, die für die Photosynthese benötigt werden, reguliert wird. Die winterliche Durchmischung spielt eine Schlüsselrolle, da sie die Nährstoffe genau zu dem entscheidenden Zeitpunkt liefert, an dem das Phytoplankton durch die Photosynthese sein Frühjahrswachstum einleitet und so den für das gesamte Ökosystem wichtigen Sauerstoff produziert.

Dieser Prozess ist von grundlegender Bedeutung, da das Phytoplankton die Basis der Nahrungskette bildet: Es ernährt das Zooplankton und reguliert dessen Biomasse, wodurch das Gleichgewicht der Fischpopulationen gewährleistet wird. Im Genfersee ist heute jedoch ein Rückgang des Zooplanktons und eine Schwächung der Fischgemeinschaft zu beobachten, wodurch das ökologische Gleichgewicht des Sees gefährdet wird. - Nährstoffakkumulation in der Tiefe und Gefahr für die Nutzung des Genfersees.

Ohne vollständige Durchmischung sammeln sich die Nährstoffe in der Tiefe an, anstatt an der Oberfläche neu verteilt zu werden. Sollte es nach einem außergewöhnlich kalten und windigen Winter plötzlich zu einer vollständigen Durchmischung kommen, könnte ihre plötzliche Freisetzung zu einem massiven Algenwachstum führen. Dies würde die Wasserqualität vorübergehend beeinträchtigen, die Biodiversität stören und die Nutzung des Genfersees, insbesondere das Baden und die Trinkwassergewinnung, beeinträchtigen.

Der Genfersee in einer neuartigen Übergangsphase

Der Genfersee hat zwischen 1986 und 1999 bereits eine lange Periode ohne vollständige Durchmischung erlebt. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung verringern jedoch die Chancen auf eine spontane Rückkehr zur Normalität.

Nun durchläuft der Genfersee eine neuartige Übergangsphase, die nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch die Ausbreitung der Quagga-Muschel beeinflusst wird, einer invasiven Art, die das Ökosystem des Sees grundlegend verändern kann.

Verstärkte Forschung zur Erhaltung des Genfersees

Angesichts dieser Veränderungen intensiviert die CIPEL ihre Maßnahmen, um die ökologische Dynamik des Genfersees und seine Entwicklungen besser zu verstehen. Im Jahr 2025 werden mehrere Schwerpunkte entwickelt:

- Die Studie über das Verständnis des Zooplanktonkollapses und seine Auswirkungen auf die Funktionsweise des Ökosystems.

- Das Projekt SEDLEM'25, das die Veränderung der Umweltbedingungen in der Tiefsee und in Sedimenten sowie deren Auswirkungen auf die dort lebenden Organismen analysiert.

- Verstärkte Überwachung der Ausbreitung der Quaggamuschel, wobei versucht wird, ihre Verbreitung zu begrenzen und die Ankunft anderer invasiver Arten zu verhindern.

- Die Analyse neu auftretender Schadstoffe wie Mikroschadstoffe und Mikroplastik, um ihre Quellen zu identifizieren und ihre Einträge zu quantifizieren.

Eine kollektive Herausforderung zur Erhaltung eines außergewöhnlichen Naturerbes

Die Entwicklung des Genfersees ist ein direktes Spiegelbild der globalen Erwärmung. Überall auf der Welt gehören die großen Seen zu den ersten Indikatoren für globale Veränderungen. Eine genaue Überwachung und geeignete Maßnahmen sind unerlässlich, um diese Veränderungen zu verstehen und ihre Auswirkungen vorherzusehen.

Diese Initiativen sind von entscheidender Bedeutung, um die Wasserqualität zu erhalten und die Widerstandsfähigkeit des Genfersees im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung zu gewährleisten. Den Genfersee, dieses außergewöhnliche Naturerbe und die größte Süßwasserfrische-Insel Westeuropas, zu erhalten, ist eine kollektive Herausforderung. Sie erfordert das Engagement von Wissenschaftlern, öffentlichen Behörden, politischen Entscheidungsträgern und Bürgern.